„Betrifft: Evakuierung von Juden“

Die Deportation von Jüdinnen und Juden aus dem Münsterland nach Riga am 13. Dezember 1941

hier

geht es

weiter

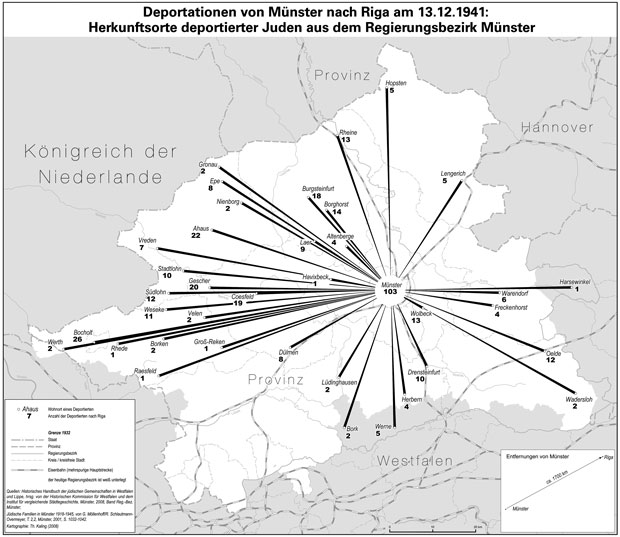

Münster, Rheine, Ahaus, Borken, Coesfeld, Warendorf, Borghorst, Oelde, Laer, Südlohn, Epe, Werne, Ibbenbüren, Gescher: Das sind nur einige Orte im Münsterland, von denen Anfang Dezember 1941 die Verschleppung von jüdischen Einwohnern nach Riga ihren Ausgang nahm. Mit den frühen Deportationen ab Herbst 1941 war der Schritt von der Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung im „Großdeutschen Reich“ zur systematischen Verschleppung und Ermordung der deutschen Juden im besetzten Osteuropa vollzogen.

Am 13. Dezember 1941 verließ ein Personenzug der Deutschen Reichsbahn mit 390 münsterländischen Jüdinnen und Juden den Bahnhof in Münster. In Osnabrück wurden weitere 222 und in Bielefeld 419 Juden aus Niedersachsen und Westfalen aufgenommen. Am 16. Dezember 1941 erreichte der „Sonderzug“ Riga im deutsch besetzten Lettland. Der Weg der Deportierten führte in das wenige Monate zuvor eingerichtete Ghetto. Von den insgesamt 1.031 verschleppten Personen dieses Transports überlebten den nationalsozialistischen Terror und Massenmord, die Internierung und Zwangsarbeit in Riga gerade einmal 102 Männer und Frauen.

Zwischen November 1941 und Oktober 1942 fanden insgesamt 25 Transporte nach Riga statt. Von 13 Ausgangsorten im „Großdeutschen Reich“ wurden ca. 25.000 Menschen jüdischer Herkunft nach Riga deportiert, von denen nur

ca. 1.000 überlebten.

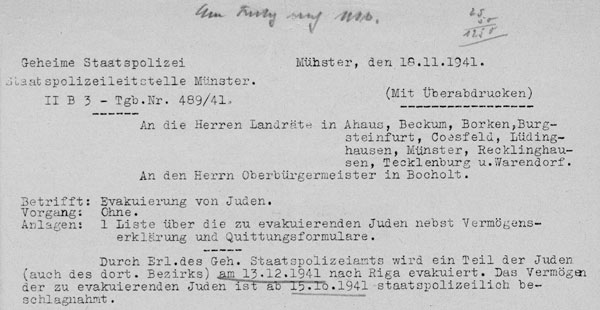

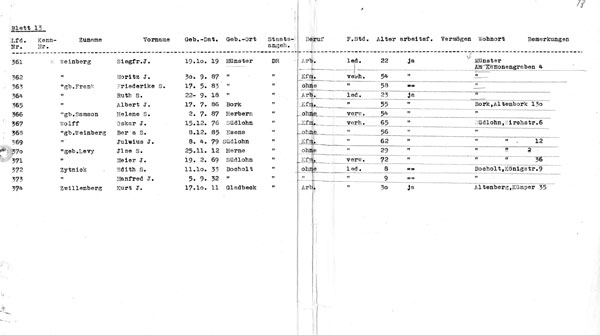

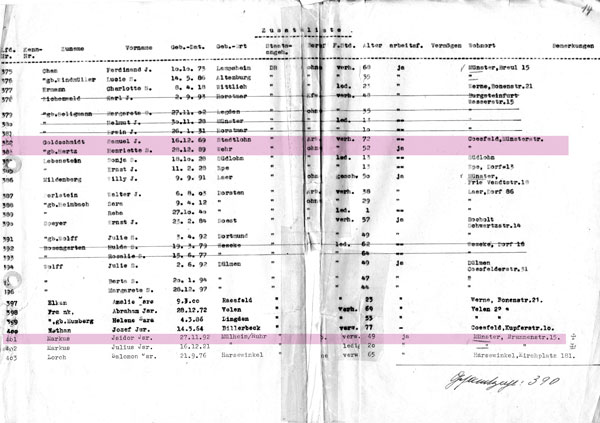

Die „Evakuierungs“-Anweisung der Gestapo Münster, 18. November 1941

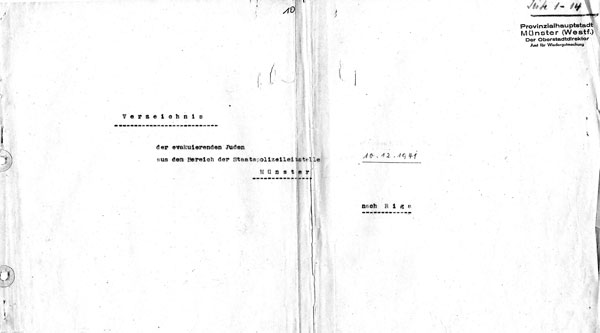

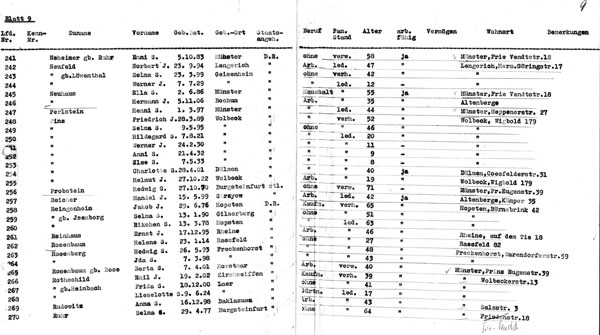

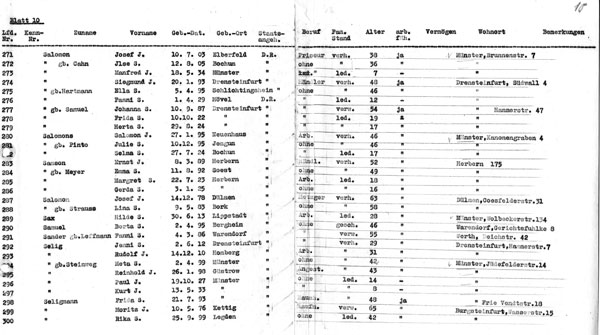

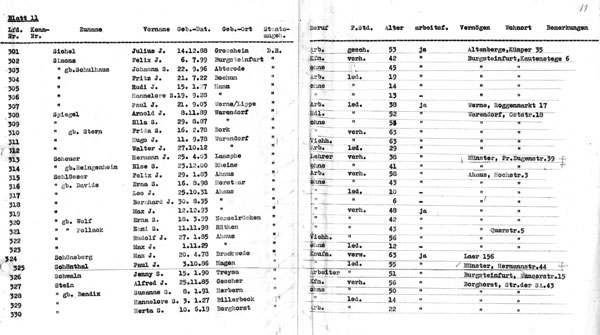

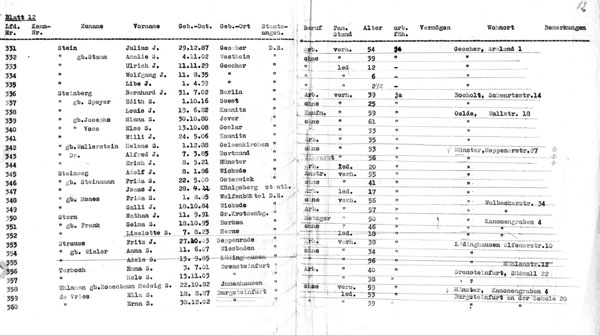

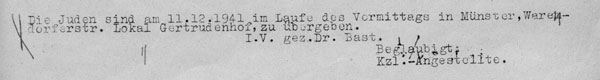

Am 18. November 1941 wies die Staatspolizeileitstelle Münster der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) die Kommunalverwaltungen im Regierungsbezirk Münster an, die Deportation nach Riga in der Region vorzubereiten. Die Verschleppung sollte am 13. Dezember von Münster aus nach Riga erfolgen. Die in Frage kommenden Jüdinnen und Juden mussten bis zum 11. Dezember im „Gertrudenhof“, einer Münsteraner Gaststätte mit großem Saal, „übergeben“ werden.

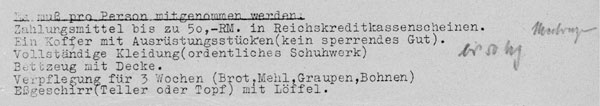

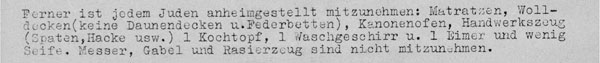

Die Gestapo-Anweisung verfolgte zwei Ziele: Zum einen ging es um die Erfassung des Eigentums und Vermögens der „zu evakuierenden Juden“. Der Beschlagnahmung folgten die Ausplünderung und Enteignung. Insbesondere die Städte und Gemeinden sowie der Fiskus bereicherten sich. Die Deportierten hingegen verloren Haus bzw. Wohnung, Geld und Wertgegenstände, Kleidung, Mobiliar… Zum anderen teilte die Gestapo die Vorgaben mit, was die Deportierten auf den Transport mitzunehmen hatten bzw. was verboten war mitzunehmen.

Tatort

Sammellager und Bahnhof

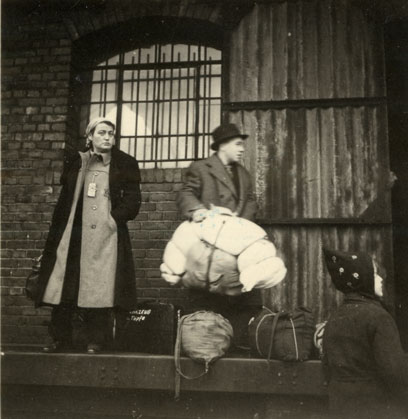

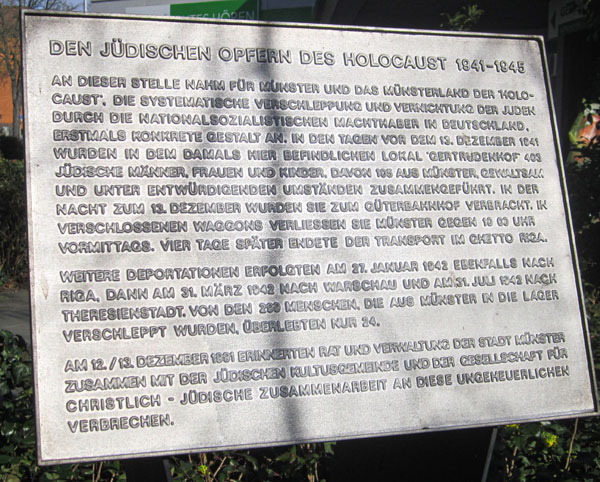

Vom Deportationsgeschehen in Münster sind keine Fotos überliefert, wohl aber für Bielefeld, wo der Transport von Münster und Osnabrück einen weiteren Zwischenstopp einlegte. Die Bielefelder Fotoserie ist im offiziellen Auftrag der Stadt für die „Kriegschronik“ angefertigt worden. Sie zeigt das Sammellager und den Bahnhof als Tatorte der gewaltsamen Verschleppung.

Die Gaststätte „Kyffhäuser“ diente als Sammelstelle der ostwestfälischen Jüdinnen und Juden, wo sie registriert und durchsucht wurden. Am Morgen des 13. Dezembers 1941 transportierte man sie zum Hauptbahnhof. Dort trafen sie auf die aus Münster und Osnabrück Verschleppten und wurden in die leeren Personenwagen 3. Klasse eingewiesen. Zuständig für die Bewachung am Bahnhof und während des Transports nach Riga war ein fünfzehnköpfiges Begleitkommando der Ordnungspolizei.

Erläuterung:

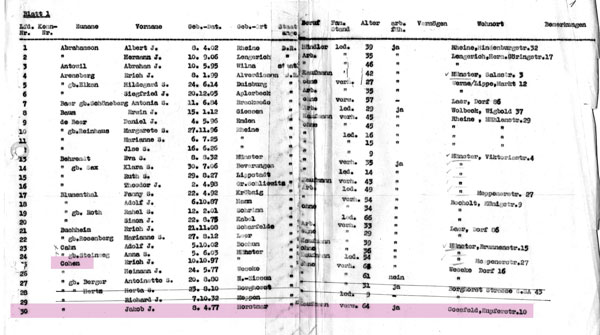

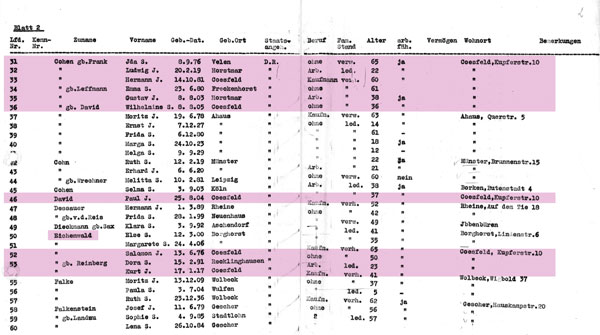

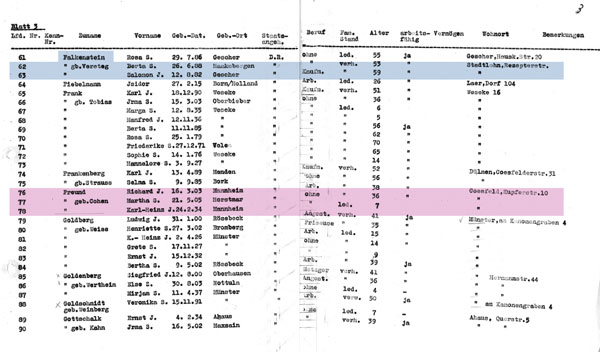

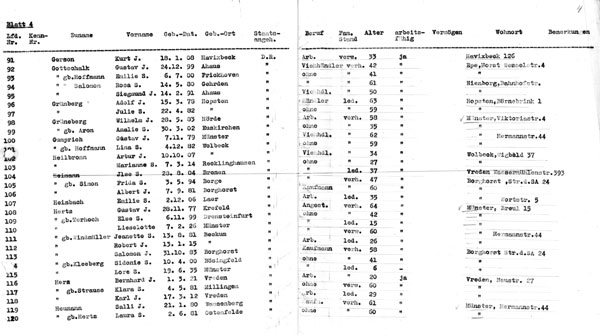

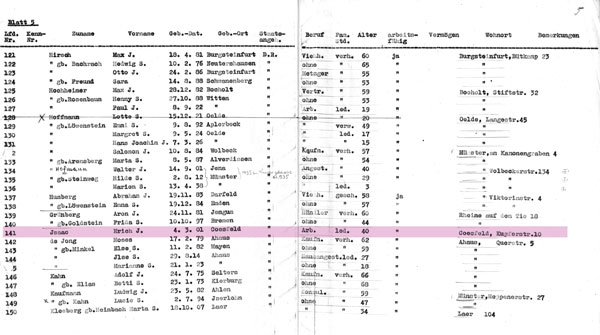

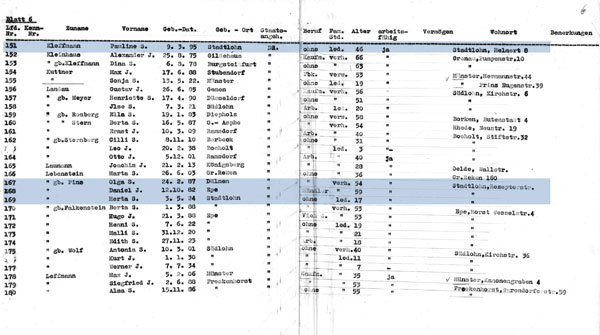

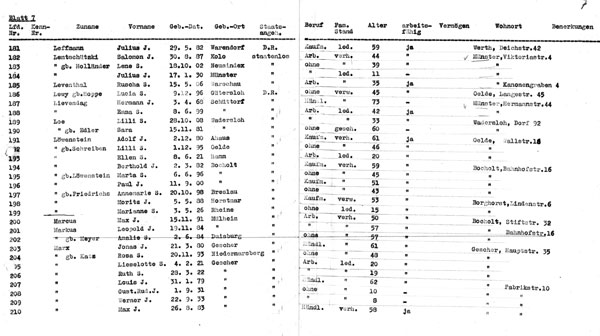

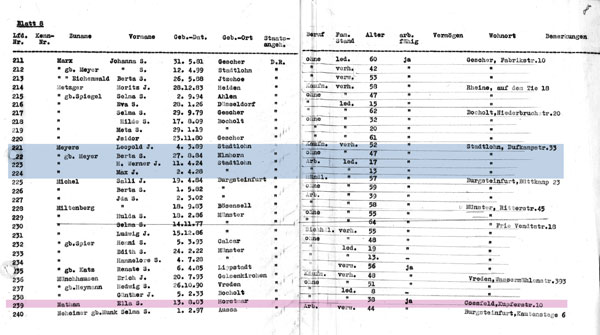

Ab dem 1. Januar 1939 mussten jüdische Deutsche einen zusätzlichen Vornamen annehmen, der sie in amtlichen Dokumenten als Jude bzw. Jüdin kenntlich machte: „Israel“ für Männer und „Sara“ für Frauen, abgekürzt mit „I.“ und „S.“.

Die Juden aus Coesfeld und Stadtlohn, die auf den Gruppenfotos zu sehen sind, sind namentlich bekannt. Die 19 Personen aus Coesfeld sind in der Münsteraner Deportationsliste rosa markiert, die 10 Personen aus Stadtlohn blau.

„Nach zweitägiger Fahrt in einem ungeheizten Zug kamen wir auf dem Verladebahnhof in Riga an. Wir mußten aber noch die ganze Nacht im Zug bleiben. Am anderen Morgen, als es hell wurde, sahen wir ringsum hohen Schnee. Wir merkten, daß wir im Osten waren, denn die strenge Kälte machte sich bemerkbar. Etwas später kam die SS mit Gummiknüppeln und trieb uns aus dem Zug. So hatten wir gleich einen schönen Empfang und einen kleinen Vorgeschmack für unser künftiges Leben.“

Irmgard Heimbach verh. Ohl: Als Jugendliche im KZ. Erinnerungen an Riga (1997)

Tatort Riga

Die gebürtige Münsteranerin Irmgard Heimbach (1927-2013) wurde am 13. Dezember 1941 von Osnabrück aus mit ihren Eltern nach Riga deportiert. Sie war fast 14 Jahre alt, als sie die Ankunft auf dem Bahnhof Skirotava erlebte. Die Leidenswege der Familie Heimbach verweisen auf eine Reihe von Tatorten der Shoah in Riga. Nach der Ankunft wurde die Familie im neu eingerichteten „Reichsjuden-Ghetto“ in der Moskauer Vorstadt von Riga interniert.

Vater Siegfried Heimbach hatte Zwangsarbeit beim Aufbau des KZ Salaspils zu leisten. Schon Anfang April 1942 erlag er den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Mutter Henny Heimbach und Tochter Irmgard überlebten die Zwangsarbeit in der Kriegswirtschaft. Mit der Auflösung des Ghettos 1943 wurden sie in das KZ Kaiserwald überstellt und im Oktober 1944 in das KZ Stutthof bei Danzig rückverlegt. Nach der Befreiung durch russische Truppen Ende Januar 1945 kehrten Henny Heimbach und ihre achtzehnjährige Tochter Irmgard im Sommer 1945 nach Osnabrück zurück.

Deportations-Gedenken im Münsterland und in Riga

Die Shoah-Gedenkkultur in der Bundesrepublik hat sich seit den 1980er Jahren stark verändert, nicht zuletzt auf regionaler und lokaler Ebene. Lebensläufe und Familiengeschichten werden erforscht, namentliches Gedenken steht im Mittelpunkt. Die Schicksalswege werden benannt und mit den Orten der Verschleppung und Vernichtung in der Heimat wie im ehemals besetzten Europa verknüpft.

Erst in postsowjetischen Zeiten, nach der Wende von 1989/90, konnte sich in Lettland ein öffentliches Gedenken an die Opfer der Shoah entwickeln, das zudem die einheimischen lettischen als auch die deportierten deutschen Juden berücksichtigt. Die Verbrechensorte der Massenerschießungen in den Wäldern von Rumbula und Bikernieki, wenige Kilometer außerhalb von Riga, sind heute würdige Gedenkstätten.

In Bikernieki wurden ab Dezember 1941 ca. 8.000 lettische Juden und ca. 12.000 deutsche Juden erschossen. Die 2001 errichtete Gedenkstätte wird u.a. vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Zusammenarbeit mit und dem Deutschen Riga-Komitee betreut. Aus deutscher Sicht ist Bikernieki der zentrale Ort des Gedenkens an die deutschen Opfer der Riga-Deportationen.

Idee u. Text: Matthias M. Ester M.A., Münster

Fotos: Stadtarchiv Coesfeld; Sammlung Christoph Spieker (Greven); Stadtarchiv Bielefeld; Geschichtsort Villa ten Hompel (Münster); Matthias M. Ester

Dokumente: Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (Münster); Irmgard Ohl: Als Jugendliche im KZ. Erinnerungen an Riga (1997), in: Diethard Aschoff u. Gisela Möllenhoff: Fünf Generationen Juden in Laer. Leben und Schicksal in einer westmünsterländischen Kleinstadt, Münster 2007, S.194-210; Stadtarchiv Münster

Grafik: Vorlage Geschichtsort Villa ten Hompel (Münster), Überarbeitung: Matthias M. Ester u. Andreas Wessendorf